Il n’est pas rare de trouver, dans la villégiature des parents, un bon vieux San Antonio de derrière les fagots.

Frédéric Dard, le père de San Antonio, confia un jour : « J’ai fait ma carrière avec trois cents mots. Tous les autres, je les ai inventés. » Pas faux. Car Dard, c’est avant tout une langue. Un peu comme son ami Michel Audiard. Né en Isère, le 29 juin 1921, notre graphomane voit le jour avec le bras gauche atrophié. Mais ce n’est pas pour autant qu’il écrit comme un manchot. 175 aventures de San Antonio, ce n’est pas rien. Sans compter des dizaines d’autres romans policiers, rédigés sous de nombreux pseudonymes, dont Kaput, et même parfois sous son véritable patronyme. Au final ? 288 romans ! Auxquels il faut encore ajouter vingt pièces de théâtre et seize adaptations de ses ouvrages pour le grand écran.

Un héros né par hasard…

L’homme est un authentique touche-à-tout. Pas mal, pour un écrivain dont les seules lectures d’enfance sont Les Misérables et Les Pieds nickelés. Pourtant, la vache enragée, il l’a connue de près. Quand ses manuscrits ne trouvaient pas preneurs et quand, d’aventure, ils finissaient par être imprimés, c’étaient les acheteurs qui ne se bousculaient pas au portillon. D’ailleurs, ce San Antonio auquel il doit fortune et renommée, il n’y croyait pas. Réglez-lui son compte, première aventure du pétulant commissaire, publiée à l’automne 1949, n’est d’ailleurs imprimée qu’à… 500 exemplaires et ne se vendra qu’à quelques dizaines d’unités.

Mais le destin veille. Armand de Caro, jeune éditeur qui vient de fonder la maison Fleuve noir, découvre fortuitement le livre, à l’étal d’un bouquiniste. Il n’aime pas le résultat, mais pressent le potentiel commercial de ce galop d’essai et propose à Frédéric Dard de rejoindre sa petite entreprise. Enfant d’immigrés italiens, cet autodidacte flamboyant ne tardera pas à régner en maître sur le roman populaire français d’alors. L’homme a du flair. La preuve en est qu’à partir de 1964, chaque aventure de San Antonio s’écoule à près de 200.000 exemplaires, pour ensuite atteindre les 600.000, deux décennies plus tard. Toutes éditions cumulées, il s’en vendra près de deux cents millions !

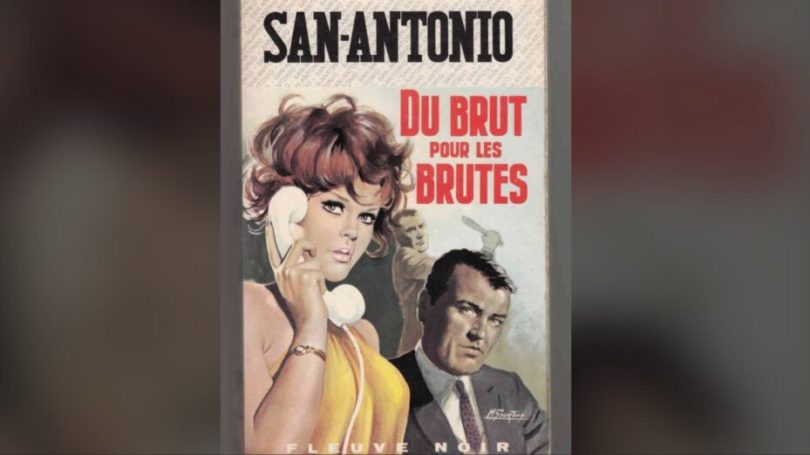

Rien d’étonnant, dès lors, qu’il soit rare de ne pas trouver, dans la villégiature des parents, beaux-parents et grands-parents, un bon vieux San Antonio de derrière les fagots, oublié au grenier ou traînant sur l’étagère des commodités, telle une relique du temps passé. Car, plus qu’un livre, il s’agit d’un objet emblématique : couverture au papier à peine plus épais que le reste de l’ouvrage, obéissant immanquablement à une charte de couleurs mêlant le bleu et le rouge. Et, surtout, les couvertures de l’illustrateur Michel Gourdon, véritable stakhanoviste du genre, capable d’en produire près de trente par mois, se repèrent de loin. S’il existe encore une très active Association des amis de Michel Gourdon, cela ne doit évidemment rien au hasard, tant l’artiste aura marqué son temps.

Débuts fracassants et lente agonie…

Las, en 1970, Michel Gourdon signe sa dernière couverture pour le héros de Frédéric Dard, avec Ça mange pas de pain. Ensuite, ce seront de banales photographies d’agence, histoire de faire plus « moderne ». Les authentiques amateurs de la série sont littéralement consternés.

Parallèlement, l’auteur commence à avoir tendance à suivre la mauvaise pente ; celle de la modernité. La paillardise, autrefois de bon aloi, cède le pas à la vulgarité. Ce qui pouvait naguère faire rougir les demoiselles tout en les faisant rigoler sous cape ne donne plus qu’envie de dégobiller, même chez nombre de lecteurs mâles en ayant pourtant lu d’autres, des vertes et des pas mûres. Bref, Frédéric Dard le rabelaisien commence à faire du sous-Céline. Naguère alerte, sa plume se fait pesante. Il multiplie les digressions inutiles, juste histoire de s’écouter écrire, les considérations oiseuses, à l’occasion desquelles il assure que le racisme, ce n’est pas bien, et que mieux vaut l’amour que la haine. Dommage. Voilà pourquoi, il est fortement conseillé de ne lire que les quatre-vingts premiers volumes ; le reste étant globalement à jeter.

Mais quatre-vingts bijoux, ce n’est pas rien et ce n’est surtout pas donné à tout le monde de créer un univers à part entière. L’une de ses figures les plus emblématiques ? Alexandre-Benoît Bérurier, dit Béru, qui apparaît dans Des clientes pour la morgue, au neuvième épisode. Béru, c’est Pantagruel en plus hénaurme encore. Porté sur la boustifaille et la fesse, il devient tôt le véritable héros de la série, un peu comme le capitaine Haddock avec Tintin. Il aura même droit à plusieurs livres dédiés, dont Le Standinge selon Bérurier, dans lequel il officie en tant que professeur de bonnes manières dans une école pour jeunes filles huppées. Un régal. Pour la petite histoire, un groupe de rock alternatif de la fin du siècle dernier se baptisera Bérurier noir, en hommage à ce truculent personnage. La rançon d’un succès mérité.